Devo dire che non ho mai amato il numero 100 di Dylan Dog.

Certo, era lodevole l’intento di ricucire insieme i pezzi sparsi della mitologia “dylaniata” (santi numi), come Xabaras (che già sapevamo essere il padre di Dylan) e i morti viventi, Morgana, il modellino di galeone mai terminato, l’affermazione di Groucho che Dylan Dog sarebbe in realtà morto nel XVII secolo… Il risultato, però, era stato ben al di sotto delle aspettative, con uno Sclavi stanco che confezionava una storia strampalata ambientata in parte nel XVII secolo, appioppava a Dylan un complesso d’Edipo grande come una casa facendo di Morgana sua madre, trasformava Xabaras nella metà malvagia del padre di Dylan e confinava la metà buona ai confini dell’universo in compagnia di un pupazzo di Jim Henson. Il tutto accompagnato da uno Stano colorato con la noncuranza tipica dei colori Bonelli di una volta, che non aiutava certo a calarsi nella storia (per giunta pensata per essere il finale della serie o almeno uno dei possibili finali della serie) (tanto che per anni, per vezzo, ho tenuto l’albo in fondo allo scaffale).

Quando Mater Dolorosa, storia che celebra il trentennale di Dylan Dog, è iniziata riportandomi sul galeone dove il futuro Xabaras sta cercando di scoprire il segreto dell’immortalità, accompagnato dalla moglie Morgana e dal giovanissimo Dylan, ho temuto il peggio.

C’è voluto pochissimo, però, per scoprire che quella storia non era poi così sbagliata. Era solo stata raccontata non bene come avrebbe potuto; c’è una battuta che gira tra i fan di un altro Dylan, Bob, secondo la quale non esistono sue brutte canzoni, ma solo canzoni per cui non ha ancora trovato l’arrangiamenti giusto. Ecco, forse la genesi dell’universo di Dylan Dog aveva bisogno di qualcuno che ne prendesse le parti migliori e le raccontasse in un altro modo.

La prima grande intuizione di Roberto Recchioni è quella di saldare la mitologia creata da Sclavi con quella che lui ha iniziato a forgiare sulla serie: nello specifico, l’introduzione nella ricerca dell’immortalità di Dylan senior della variabile imprevista Mater Morbi (la personificazione della malattia al centro dell’omonimo albo con cui Recchioni ha fatto capire cosa poteva fare con Dylan Dog) funziona perfettamente e carica quella storia, tutto sommato un po’ lineare, di un nuovo livello di sfida.

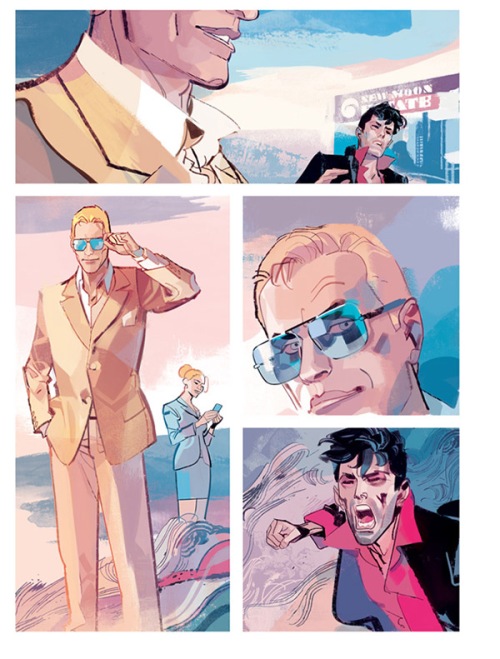

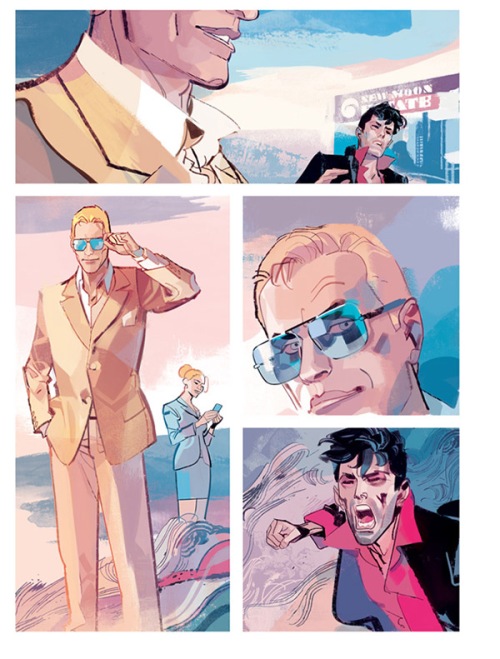

La seconda è quella di portare sulle pagine di un numero celebrativo Bonelli, che la tradizione vuole a colori, un disegnatore che pensi direttamente a colori: Gigi Cavenago aveva già realizzato le copertine per i Maxi Dylan Dog, ma ancora non aveva affrontato un albo intero. Cavenago è l’arma segreta che dà vita a tutto l’albo, ma in particolare trasforma il galeone, fin dalle prime pagine, dal modellino Playmobil che era nel numero 100 in una scenografia spaventosa, una specie di antro dello stregone in mezzo a un mare in tempesta. C’è tutto un lavoro sul colore, sul suo uso narrativo per rimarcare i diversi momenti dell’albo, che lascia a bocca aperta; e non è un caso di fumetto “pittorico” composto da tante belle illustrazioni statiche. È fumetto vero, immagini che raccontano e racconterebbero anche senza i balloon.

Cavenago non è che alza l’asticella dell’uso dei colori in albo “classico” Bonelli: la prende e se la porta a casa. La rivolete? Andatevela a prendere.

Nell’ultima vignetta, all’improvviso, David Tennant in Broadchurch

Ovviamente, Mater Dolorosa non è solo un esercizio di retro-continuity sul passato di Dylan Dog (non solo il numero 100, ma anche il 74, Il lungo addio, è oggetto di rivelazioni), ma anche un’anticipazione di cose che succederanno, per bocca di John Ghost, il personaggio introdotto di recente per essere una nuova nemesi di Dylan e che per ora è rimasto nell’ombra.

È anche una storia un po’ alla Sclavi, che contiene alcune sequenze non necessariamente collocabili nella realtà o nel sogno – come il sabato sera di Dylan, sinistramente simile a quello di un certo Francesco Dellamorte.

Tutto perfetto?

No, non tutto perfetto.

Dove l’albo gira a volte a vuoto è soprattutto nello scontro tra Morgana e Mater Morbi. Il confronto tra le due donne è gestito attraverso una serie di dialoghi tra il didascalico e il meccanicamente teatrale, che smorzano un po’ la portata di quello che dovrebbe essere il cuore dell’albo.

In parte riprende uno stile già visto in Orfani e che poteva funzionare lì (e per me ogni tanto girava a vuoto anche lì); nello scontro metafisico tra una donna del Seicento e la personificazione di un concetto certi toni stridono un po’ e rendono la lettura meno scorrevole e “naturale” di quello che dovrebbe.

Copertina di Massimo Carnevale

Ma, nonostante tutto, resta forse il miglior albo “celebrativo” di Dylan addirittura dai tempi del 121, Finche morte non vi separi, perché cerca – e sotto molti aspetti ci riesce – di essere qualcosa di unico, sia visivamente sia narrativamente.

È una testimonianza della ritrovata vitalità della testata, che da quando è passata sotto la cura di Recchioni, pur tra alti e bassi inevitabili ha mostrato una grande quantità di approcci diversi all’Indagatore dell’Incubo, spesso da parte di esordienti sulla collana o in Bonelli.

Anche se forse per ora la cosa migliore della nuova fase è il rilancio della collana degli Speciali con le storie del “pianeta dei morti”, con Dylan Dog cinquantenne in un’Inghilterra infestata da zombi. Un’ambientazione creata da Alessandro Bilotta, che nei due Speciali finora scritti da lui, il 29 dello scorso anno, La casa delle memorie, e quello attualmente in edicola, La fine è il mio inizio, sta continuando anche lui a ricomporre, a suo modo, la mitologia sclaviana, con effetti di grandissimo fascino.

E intanto, il mese prossima, torna in edicola Tiziano Sclavi con una nuova storia dedicata all’alcolismo di Dylan.

What a time to be undead.

Ps: il titolo dell’albo mi ricorda una cosa che mi raccontò mia madre, che insegnava matematica alle medie. Un giorno arrivò dal ministero un test di logica da sottoporre agli alunni, domande a risposta multipla. Una domanda era: “Una madre ha sempre: a. dei figli; b. delle amiche; c. dei dolori”. La maggior parte degli alunni, quindi ragazzini dagli 11 ai 13 anni, scelse la risposta c. Dei dolori.

Morgan Lost sembra un fumetto che, fin dalla copertine, di Fabrizio De Tommaso, segue proprio questa strada. Se il collage di antagonisti sulla copertina del primo numero può sembrare una deroga alle classiche regole di composizione di una copertina bonelliana, la divisione in tre vignette della seconda copertina invece fa pensare che questa scomposizione dell’immagine potrebbe essere la norma.

Morgan Lost sembra un fumetto che, fin dalla copertine, di Fabrizio De Tommaso, segue proprio questa strada. Se il collage di antagonisti sulla copertina del primo numero può sembrare una deroga alle classiche regole di composizione di una copertina bonelliana, la divisione in tre vignette della seconda copertina invece fa pensare che questa scomposizione dell’immagine potrebbe essere la norma.

Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)

Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)