As usual, i libri letti nel mese di marzo; in cui si scopre che il 1912 è stato un anno interessante per la narrativa fantastica.

John Carter, il film della Disney, è stato un naufragio clamoroso ai botteghini. Tanto che non ho fatto neanche in tempo a vederlo. In compenso, la sua uscita ha riportato nelle librerie e in edicola i romanzi di Edgar Rice Burroughs del “ciclo marziano”, che sono a tutti gli effetti i progenitori della commistione avventurosa tra “fantasy” e “fantascienza” da cui discendono cose come il ciclo di Tschai di Jack Vance, Star Wars e, perché no, He-Man.

John Carter, il film della Disney, è stato un naufragio clamoroso ai botteghini. Tanto che non ho fatto neanche in tempo a vederlo. In compenso, la sua uscita ha riportato nelle librerie e in edicola i romanzi di Edgar Rice Burroughs del “ciclo marziano”, che sono a tutti gli effetti i progenitori della commistione avventurosa tra “fantasy” e “fantascienza” da cui discendono cose come il ciclo di Tschai di Jack Vance, Star Wars e, perché no, He-Man.

John Carter, pubblicato da Urania Collezione, è non solo il primo romanzo della serie ma il primo romanzo di Burroughs (la cui creazione più famosa è sicuramente Tarzan, che rispetto a John Carter ebbe la fortuna di venire trasposto in pellicola già agli albori del cinema), la cui prima puntata apparve su una rivista pulp giusto un secolo fa. La storia è quella di un soldato dell’esercito confederato che si ritrova trasportato sul pianeta Marte (Barsoom per i nativi) e lì, dopo un inizio come schiavo, si fa notare per la sua abilità di guerriero (aiutata dal fatto che la gravità marziana e meno forte di quella terrestre, il che gli conferisce grande forza e la possibilità di fare balzi prodigiosi) prende parte allo scontro tra due delle razze di alieni (i verdi e i rossi), si innamora di una principessa locale, probabilmente salva i suoi alleati dalla distruzione (il romanzo si interrompe qui). Tanto per non farsi mancare niente, i primi capitoli, ambientati sulla Terra, sono western puro e semplice.

Purtroppo, al di là dell’indubbio valore storico di questo romanzo nel campo del fantastico, ho trovato che il tutto sia invecchiato non benissimo e che le ingenuità e le scorciatoie (Burroughs sembra ricordarsi dei super-poteri di Carter solo quando gli fa comodo) oggi appaiono poco digeribili; o forse la situazione di lettura ideale di questo libro è quella in cui a suo tempo lessi Tarzan, vale a dire sotto l’ombrellone, tra un bagno e un morso di focaccia.

Sospetto però che si sia anche un problema editoriale dietro.

La collana “Urania Collezione” era nata per fornire edizioni dignitose e complete di titoli storici usciti nella collana in epoche in cui i romanzi di Urania potevano venire tagliati a discrezione dei curatori per farli rientrare nella foliazione (succede ancora oggi, per la cronaca) (ma se lo andate a dire sul blog di Urania siete dei provocatori e vi bannano), in traduzioni se non completamente rifatte quantomeno “rinfrescate”, come si dice in gergo. Poi deve essere successo qualcosa (un taglio di budget, visto che nel frattempo sono scomparse le alette, la battuta in rilievo e il cartiglio lucido in copertina) perché questo è già il secondo libro che mi trovo tra le mani in poco tempo presentato al pubblico nella “storica traduzione”, come riportato nell’introduzione. Dovrei confrontarlo con l’inglese, ma ho l’impressione che la traduzione italiana abbia manomesso uno stile che dovrebbe essere molto più spiccio e senza fronzoli.

Anche se oggi è ricordato per il suo personaggio più famoso, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle fu uno scrittore poliedrico che sperimentò, oltre al “giallo”, con il romanzo storico (a un certo punto “uccise” Holmes perché a suo dire toglieva attenzione ai suoi romanzi storici) e con il fantastico (per poi prendere una sbandata per lo spiritualismo dopo la morte del figlio e avvallare alcune panzane particolarmente clamorose come le foto delle fate di Cottingley, ma questo è un altro discorso).

Anche se oggi è ricordato per il suo personaggio più famoso, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle fu uno scrittore poliedrico che sperimentò, oltre al “giallo”, con il romanzo storico (a un certo punto “uccise” Holmes perché a suo dire toglieva attenzione ai suoi romanzi storici) e con il fantastico (per poi prendere una sbandata per lo spiritualismo dopo la morte del figlio e avvallare alcune panzane particolarmente clamorose come le foto delle fate di Cottingley, ma questo è un altro discorso).

The lost world, uscito pure lui nel 1912, come John Carter, riprende un’idea già usata da Jules Verne, quella della sopravvivenza fino ai giorni nostri dei dinosauri, ma la sposta dal sottosuolo alla giungla amazzonica. Doyle, nel 1912, è uno scrittore con il controllo completo delle tecniche narrative, della costruzione dei personaggi e della suspence, e mette in piedi uno spettacolo senza precedenti, in cui non manca niente: dinosauri, tribù selvagge e feroci uomini scimmia, infidi traditori e fedelissimi portatori negri (bisognerebbe riscrivere la storia dal punto di vista di Zambo, che resta giorni e giorni appostato sul ciglio di un burrone aspettando che quelli dall’altra parte gli facciano un fischio), un pizzico di sana misoginia molto british. Ma soprattutto azzecca due personaggi fenomenali: il professor George Challanger, un irascibile e imponente scienziato tuttofare che è il vero motore della spedizione nel mondo perduto, e Lord John Roxton, il perfetto prototipo dell’avventuriero inglese di buone maniere, spavaldo e capace di centrare uno schiavista in fuga a cento passi senza quasi nemmeno mirare. Gli altri due, il narratore-giornalista e l’inizialmente scettico professor Summerlee servono più che altro a fare risaltare i due dalla personalità più forte. Come detto, in questo caso i cent’anni di distanza tra me e il romanzo quasi non li ho sentiti e anche se nella storia c’è più o meno qualsiasi cliché possa venire in mente in una vicenda del genere, il ritmo sempre alto non lascia quasi tempo per farci caso.

Volendo, la prima versione cinematografica è scaricabile liberamente da Archive.org.

Many devout people simply couldn’t accept that the Earth was as ancient and randomly enlivened as all the new ideas indicated. One leading naturalist, Philip Henry Gosse, produced a somewhat desperate alternative theory called ‘prochronism’ in which he suggested that God had merely made the Earth look old, to give people of inquisitive minds more interesting things to wonder over. Even fossils, Gosse insisted, had been planted in the rocks by God during his busy week of Creation.

Lo scrive Bill Bryson in At home. A short history of private life e mi sembrava il passaggio giusto per chiudere la fase pulp di questa rubrica. At home è una specie di sequel di A short history of nearly everything, che si occupa però non più delle scienze naturali ma del concetto di “casa” e di “vita domestica” e del suo sviluppo, prevalentemente in ambito anglosassone. Attraversando i diversi locali della sua dimora, una casa di campagna inglese del XVIII secolo, Bryson ricrea una sorta di versione bignami di quella che in sociologia si chiama “processo di civilizzazione” in rapporto alla casa. Allo stesso tempo, però, esamina anche le basi materiali dietro a certi sviluppi, come per esempio le migliorie nella lavorazione del vetro che hanno reso possibile avere le finestre come le conosciamo oggi a un prezzo a poco a poco sempre più accessibile a tutti.

Lo scrive Bill Bryson in At home. A short history of private life e mi sembrava il passaggio giusto per chiudere la fase pulp di questa rubrica. At home è una specie di sequel di A short history of nearly everything, che si occupa però non più delle scienze naturali ma del concetto di “casa” e di “vita domestica” e del suo sviluppo, prevalentemente in ambito anglosassone. Attraversando i diversi locali della sua dimora, una casa di campagna inglese del XVIII secolo, Bryson ricrea una sorta di versione bignami di quella che in sociologia si chiama “processo di civilizzazione” in rapporto alla casa. Allo stesso tempo, però, esamina anche le basi materiali dietro a certi sviluppi, come per esempio le migliorie nella lavorazione del vetro che hanno reso possibile avere le finestre come le conosciamo oggi a un prezzo a poco a poco sempre più accessibile a tutti.

Lo fa, ovviamente, con il suo solito stile e con la solita messe di aneddoti più o meno strani.

Per esempio (occhio, fa schifissimo):

The new sewage outfalls did, however, have an unfortunate role in the greatest tragedy ever experienced on the Thames. In September 1878, a pleasure boat named the Princess Alice, packed to overflowing with day-trippers, was returning to London after a day at the seaside, when it collided with another ship at Barking at the very place and moment when the two giant outfall pipes surged into action. The Princess Alice sank in less than five minutes. Nearly eight hundred people drowned in a choking sludge of raw sewage. Even those who could swim found it nearly impossible to make headway through the glutinous filth. For days afterwards bodies bobbed to the surface. Many, The Times reported, were so bloated with gaseous bacteria that they wouldn’t fit into normal coffins.

O anche:

Also, you need to remember that often these colours were seen by candlelight, so they needed to be more forceful to have any kind of impact in muted light.’ The effect is now repeated at Monticello, where several of the rooms are of the most vivid yellows and greens. Suddenly George Washington and Thomas Jefferson come across as having the decorative instincts of hippies. In fact, however, compared with what followed they were exceedingly restrained.

Le meraviglie della servitù:

Casual humiliation was a regular feature of life in service. Servants were sometimes required, for instance, to adopt a new name, so that the second footman in a household would always be called ‘Johnson’, say, thus sparing the family the tedium of having to learn a new name each time a footman retired or fell under the wheels of a carriage.

O l’importanza delle tradizioni:

Clergymen sometimes preached against the potato on the grounds that it nowhere appears in the Bible.

Un capitolo inizia con il ritrovamento di Oetzi, l’uomo dell’età del bronzo riemerso mummificato dai ghiacci del Similaun, che è una delle fonti più importanti sugli oggetti usati quotidianamente dai suoi contemporanei. Cosa che non sapevo è che il tizio aveva addosso il sangue di quattro altre persone; e comunque pare che le scarpe che indossava siano parecchio comode e adatte all’alta montagna, almeno stando a quello che dice un tizio che se ne è costruito delle repliche.

Insomma, è un libro pieno di informazioni utili, divertenti e che vi possono far fare bella figura in una conversazione. In Italia si chiama Breve storia della vita privata e faccio tanti auguri a chi ha dovuto tradurre una cosa così intimamente inglese.

Di una casa e della sua storia parla anche Verderame di Michele Mari, ma la casa è nella campagna piacentina e la storia è piena di morti, di sangue e di misteri. Michele Mari è uno che sembra essere stato creato apposta per smentire il luogo comune che vuole gli scrittori italiani con aspirazioni di letterarietà impegnati a combattere una battaglia feroce contro il fantastico, perché in questo romanzo è al tempo stesso terribilmente letterario nelle sue scelte lessicali ed espressive e intimamente legato al fantastico, al gotico, all’onirico. La storia è quella di Michelino, un ragazzino di tredici anni che passa l’estate in campagna presso i nonni, che cerca di aiutare Felice, l’anziano fattore della tenuta, a recuperare la memoria che sembra stare perdendo. Iniziando dall’ossessione di Felice per le lumache rosse che infestano i campi, Michele scopre a poco a poco che il passato della casa e dell’uomo è un susseguirsi di misteri incastrati uno dentro l’altro.

Di una casa e della sua storia parla anche Verderame di Michele Mari, ma la casa è nella campagna piacentina e la storia è piena di morti, di sangue e di misteri. Michele Mari è uno che sembra essere stato creato apposta per smentire il luogo comune che vuole gli scrittori italiani con aspirazioni di letterarietà impegnati a combattere una battaglia feroce contro il fantastico, perché in questo romanzo è al tempo stesso terribilmente letterario nelle sue scelte lessicali ed espressive e intimamente legato al fantastico, al gotico, all’onirico. La storia è quella di Michelino, un ragazzino di tredici anni che passa l’estate in campagna presso i nonni, che cerca di aiutare Felice, l’anziano fattore della tenuta, a recuperare la memoria che sembra stare perdendo. Iniziando dall’ossessione di Felice per le lumache rosse che infestano i campi, Michele scopre a poco a poco che il passato della casa e dell’uomo è un susseguirsi di misteri incastrati uno dentro l’altro.

Mari, l’ho già detto, scrive bene. Forse esagera addirittura nel dare alla voce di Michelino una proprietà espressiva superiore a quella che si aspetterebbe da un ragazzino della sua età (per quanto di ottime letture), ma è bravo abbastanza da non rendere mai ingombrante neanche le parole più inconsuete, che anzi vai a cercare sul vocabolario (san Kindle aiuta tantissimo, in questi casi) incuriosito e non infastidito. All’altro estremo c’è Felice, che si esprime solo in un dialetto padano a volte abbastanza stretto; ma Mari riesce a rendere comunque comprensibili i dialoghi dalle risposte di Michele. Mi sono anche domandato anche se i miei quattordici anni di permanenza in Emilia non mi abbiano permesso di fare un po’ l’orecchio ai dialetti nordici e se in realtà il libro è incomprensibile al di sotto della linea gotica. Però come io (che non so parlare nessun dialetto, pur essendo cresciuto a Genova) riesco a leggere Camilleri, credo che non ci siano grossi problemi a capire cosa dice Felice.

La scrittura esemplare di Mari non è fine a se stessa e Verderame è un omaggio tutt’altro che ironico, distaccato o alla lontana ai temi della narrativa di mistero e dell’orrore. Anzi, più si va avanti e più l’omaggio sfuma e il romanzo si rivela per la storia gotica di fantasmi e misteri che è. In altre parole: fa paura come dovrebbe fare paura una storia del genere. E il finale sospeso e misterioso (niente spiegoni, quando si chiude si chiude e tanti saluti) aggiunge un tocco in più all’atmosfera sospesa tra la materia e lo spirito.

Quando si parla di fantastico italiano si dovrebbero tenere in considerazioni anche romanzi come questo, anche se in copertina non ci sono spadoni, catene, morti secche e via discorrendo.

È invece un romanzo fantastico con tutti i crismi già dalla copertina (ingannevolmente alla Terry Pratchett) The end specialist di Drew Magary, che parte dal sempre fruttuoso spunto dell’immortalità. Cosa accadrebbe se, tra non molti anni, la scienza scoprisse prima una cura per l’invecchiamento e poi riuscisse a renderci immune da qualsiasi malattia, così che l’unico modo di morire diventerebbe la morte violenta (volontaria o meno)? Magary, giornalista al suo primo romanzo, racconta questo mondo futuro attraverso i resoconti in tempo reale di un uomo che attraversa cent’anni di questo mondo futuro, da quando la cura è illegale fino alla sua piena diffusione. Purtroppo la parte migliore è la prima, quella che descrive l’impatto del cambiamento sul nostro mondo; infatti, più si allontana dal qui e ora, più deve immaginare un mondo completamente nuovo, più Magary perde il controllo della materia, tende a tirare via e l’ambientazione diventa sempre più evanescente e impalpabile. Anche il protagonista non sembra mai avere uno sviluppo reale, come se il blocco dell’invecchiamento gli avesse anche bloccato la capacità di crescere (ma credo sia più un limite dell’autore che non un tratto voluto).

È invece un romanzo fantastico con tutti i crismi già dalla copertina (ingannevolmente alla Terry Pratchett) The end specialist di Drew Magary, che parte dal sempre fruttuoso spunto dell’immortalità. Cosa accadrebbe se, tra non molti anni, la scienza scoprisse prima una cura per l’invecchiamento e poi riuscisse a renderci immune da qualsiasi malattia, così che l’unico modo di morire diventerebbe la morte violenta (volontaria o meno)? Magary, giornalista al suo primo romanzo, racconta questo mondo futuro attraverso i resoconti in tempo reale di un uomo che attraversa cent’anni di questo mondo futuro, da quando la cura è illegale fino alla sua piena diffusione. Purtroppo la parte migliore è la prima, quella che descrive l’impatto del cambiamento sul nostro mondo; infatti, più si allontana dal qui e ora, più deve immaginare un mondo completamente nuovo, più Magary perde il controllo della materia, tende a tirare via e l’ambientazione diventa sempre più evanescente e impalpabile. Anche il protagonista non sembra mai avere uno sviluppo reale, come se il blocco dell’invecchiamento gli avesse anche bloccato la capacità di crescere (ma credo sia più un limite dell’autore che non un tratto voluto).

Così, la portata ambiziosa del romanzo si risolve in una distopia un po’ di maniera, di quelle che non lasciano il segno.

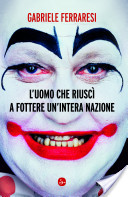

Il complotto per uccidere Berlusconi è stato, qualche anno fa, un sottogenere relativamente frequentato dall’industria culturale italiana (il prodotto più famoso è probabilmente il romanzo 2005 dopo Cristo del collettivo di scrittori che univa Nicola Lagioia, Christian Raimo, Francesco Pacifico e Francesco Longo, uscito per Einaudi, ma mi pare di ricordare dagli strali dei media berlusconiani dell’epoca che tra film e libri ci fossero altri esempi). Oggi lo resuscita Gabriele Ferraresi in L’uomo che riuscì a fottere un’intera nazione, in cui la CIA decide che è giunta l’ora di levare di mezzo l’inaffidabile Berlusconi, perso tra le cosce delle varie sgallettate che frequentano le sue feste e troppo vicino alla Russia di Putin, e manda in Italia un agente sotto copertura che ha il compito di frequentarlo e trovare il momento giusto per avvelenarlo. Ovviamente, il momento giusto è difficile da trovare e nel frattempo il nostro frustratissimo agente deve sorbirsi un giro turistico per tutti gli articoli scritti su Berlusconi da Repubblica dalla scoperta di Noemi Letizia a oggi. E poi? E poi basta. Il romanzo è praticamente tutto qui (la struttura è praticamente identica a quella dell’unico romanzo di De Carlo che non sembra un romanzo di De Carlo, Macno, in cui una giornalista cerca di intervistare il dittatore populista di un’Italia del futuro prossimo senza mai riuscirci e venendo di volta in volta a osservarlo in diversi aspetti del suo rapporto con il potere) e lo stile ellroyano non fa molto per rendere davvero interessante questo ripasso degli ultimi due anni di cronaca (anche perché nel 2012 lo stile ellroyano ha un po’ fatto il suo tempo).

Il complotto per uccidere Berlusconi è stato, qualche anno fa, un sottogenere relativamente frequentato dall’industria culturale italiana (il prodotto più famoso è probabilmente il romanzo 2005 dopo Cristo del collettivo di scrittori che univa Nicola Lagioia, Christian Raimo, Francesco Pacifico e Francesco Longo, uscito per Einaudi, ma mi pare di ricordare dagli strali dei media berlusconiani dell’epoca che tra film e libri ci fossero altri esempi). Oggi lo resuscita Gabriele Ferraresi in L’uomo che riuscì a fottere un’intera nazione, in cui la CIA decide che è giunta l’ora di levare di mezzo l’inaffidabile Berlusconi, perso tra le cosce delle varie sgallettate che frequentano le sue feste e troppo vicino alla Russia di Putin, e manda in Italia un agente sotto copertura che ha il compito di frequentarlo e trovare il momento giusto per avvelenarlo. Ovviamente, il momento giusto è difficile da trovare e nel frattempo il nostro frustratissimo agente deve sorbirsi un giro turistico per tutti gli articoli scritti su Berlusconi da Repubblica dalla scoperta di Noemi Letizia a oggi. E poi? E poi basta. Il romanzo è praticamente tutto qui (la struttura è praticamente identica a quella dell’unico romanzo di De Carlo che non sembra un romanzo di De Carlo, Macno, in cui una giornalista cerca di intervistare il dittatore populista di un’Italia del futuro prossimo senza mai riuscirci e venendo di volta in volta a osservarlo in diversi aspetti del suo rapporto con il potere) e lo stile ellroyano non fa molto per rendere davvero interessante questo ripasso degli ultimi due anni di cronaca (anche perché nel 2012 lo stile ellroyano ha un po’ fatto il suo tempo).

È un libro che è probabilmente invecchiato in modo terribile già durante la sua stesura, perché in fondo alla fine non è che ci volesse la CIA per toglier di mezzo la corte berlusconiana (almeno per un po’), e che non riesce mai a staccarsi dal resoconto dei fatti, neanche quando prova ad alzare il tiro parlando del progetto criogenico che si nasconderebbe nel mausoleo di Berlusconi. Manca quella che è la dote migliore dell’editor del romanzo, Giuseppe Genna, vale a dire la capacità di trascendere il reale, di proiettare altrove le conseguenze di ciò di cui sta parlando.

Quindi resta un romanzo che se non avete letto un giornale negli ultimi tre anni potrebbe anche essere interessante; idem se vi interessa un ripasso. Ma altrimenti io l’ho trovato molto deludente e l’unica cosa buona che mi viene da dire al proposito è che se non altro lo stile è molto scorrevole e si legge abbastanza in fretta.

Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)

Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)