La prima cosa da sapere per arrivare all’Isola di Pasqua è che, di fatto, ci si arriva solo da Santiago. La seconda è che, nonostante sia territorio cileno dal 1888, i voli per Rapa Nui partono dal terminal dei voli internazionali.

Noi, non avendo capito nulla, invece ci ritroviamo la mattina della partenza, fatto il check-in e passati i controlli di sicurezza, nella zona delle partenza nazionali con in mano uno di quei fogli per l’immigrazioni sul modello statunitense (quante notti stai, dove stai, hai capito che non puoi stare di più di quello che dici, ecc) che nessuno ci ha ancora controllato. Non solo: sui monitor il nostro volo non compare proprio.

A quel punto, visto che per caso siamo davanti a un punto informazioni della compagnia aerea, facciamo due domande e scopriamo che, in effetti, siamo nel terminal sbagliato.

Per fortuna, dopo avere chiesto informazioni a tutto il personale dell’aeroporto, siamo riusciti a trovare il terminal giusto, altrimenti il nostro viaggio all’isola di Pasqua finiva prima di cominciare (e principalmente per colpa mia, che non avevo capito le indicazioni della tizia al check-in).

La storia dell’Isola di Pasqua è oggetto di uno dei capitoli più noti di Collasso di Jared Diamond e l’isola in generale è universalmente nota come “luogo misterioso”. In realtà, l’unico mistero è perché la sua storia sia ancora considerata un mistero, visto che origine, funzione e declino dei moai (i “testoni”) sono stati da tempo chiariti. Ci sono alcuni buchi, certo, nelle vicende dell’isola immediatamente dopo il primo contatto con gli europei, ma quelli derivano dal fatto che la popolazione originaria, i rapanui, sia stata decimata dai mercanti di schiavi peruviani a fine Ottocento prima che gli antropologi potessero iniziare a fare delle ricerche un po’ più serie.

Molti toponimi dell’isola hanno un che di sardo

L’arrivo in aeroporto, dopo circa sei ore di volo sull’Oceano (uno di quei casi in cui la spiegazione del giubbotto salvagente ha un senso), consiste in scendere dalla scaletta in mezzo alla pista e camminare fino alla struttura a capanna che ti dà il benvenuto sull’isola.

Lì dentro c’è anche il baracchino dove fare i biglietti per l’accesso alle aree archeologiche – si può fare solo lì o in un ufficio in paese, non all’ingresso delle aree.

Ritirati i bagagli, troviamo ad aspettarci il signore che deve portarci in albergo. Con delle corone di fiori.

Corone di fiori? Ma che siamo alle Hawaii?

GRAZIE PER LA DOMANDA, che mi permette di tediarvi con la storia dell’Isola di Pasqua.

L’isola è stata infatti colonizzata, si pensa attorno al 1100 d.C., da navigatori polinesiani provenienti dalle isole Gambier o Marchesi. Secondo alcuni esperimenti empirici con barche ricostruite con tecniche dell’epoca, fu un viaggetto di una ventina di giorni. La base di partenza della civiltà sorta sull’Isola di Pasqua, quindi, era polinesiana; visto la sostanziale scomparsa di buona parte delle tradizioni ancestrali, una parte sono state ricreate un po’ ex novo prendendo come esempio il resto della Polinesia (di cui fanno parte anche le Hawaii). Di conseguenza: corona di fiori per gli ospiti e pedalare.

Condividiamo con una famigliola inglese il breve viaggio attraverso Hanga Roa, capitale nonché unica vera città dell’isola (3.300 abitanti). Di fatto, Hanga Roa è un pugno di strade dove si concentra buona parte del commercio, ma ha una storia un po’ più cupa, perché per tutta la prima metà del ventesimo secolo era l’unico posto dove la popolazione indigena poteva vivere, essendo stato il resto dell’isola ceduto a una società che l’aveva trasformata in un pascolo per le pecore. I rapanui (ah, per chiarezza: Rapa Nui è l’isola; rapanui il popolo) hanno acquisito la cittadinanza cilena solo nel 1966.

La vista dall’albergo

Il primo giorno, dopo avere disfatto il bagaglio e prenotato un tour per il giorno seguente, lo trascorriamo seguendo le indicazioni della signora dell’albergo: andiamo prima a mangiare il ceviche (pesce marinato con succo di limone e spezie, tipico più del Perù che del Cile) e delle gigantesche empanadas di tonno, poi andiamo a familiarizzare con il piccolo paese di Hanga Roa e facciamo la spesa per la colazione del giorno dopo. Visto che abbiamo una cucina, nel bungalow, è più pratico così; o meglio lo sarebbe se non fosse che i negozi dell’isola abitata più isolata al mondo (o quasi, poi ne riparleremo) non sono ovviamente fornitissimi e tocca fare un po’ di giri per trovare tutto. In compenso, troviamo un posto ben fornito di birre, che serviranno dopo.

Il primo moai non si scorda mai

Il primo impatto è, senza mezzi termini, bellissimo. Il vento sferza l’oceano, il cielo sembra arrivare fino alla fine del mondo, c’è un incredibile cimitero cattolico sul mare in mezzo al quale spicca un moai moderno, il pesce è buonissimo…

E il meglio deve ancora venire.

Il nostro albergo sta a pochi passi da uno dei posti più fotogenici dell’isola, Tahai, dove alcuni moai si stagliano elegantissimi contro il sole che tramonta nell’oceano. Seguendo il consiglio della signora dell’albergo, andiamo lì con le nostre birrette fresche e le patatine a goderci, in compagnia di più o meno chiunque altro sia sull’isola in quel momento, lo spettacolo (appena appena un po’ affollato). La compagna migliore, però, è stata quella di una lupacchiotta – rapidamente ribattezzata Magica – che nella migliore tradizione dei cani di strada cileni ci ha adottati come se fosse stata nostra, arrivando ad addormentarsi con Lucilla che la abbracciava (dopo che aveva capito che non c’erano Pringles per lei).

La cosa un po’ inquietante è che dopo di lei è arrivato un cane colossale di alcuni metri al garrese, sbucato fuori dal nulla (al quale, se avesse chiesto, gli avrei anche aperto il frigo per farsi dei panini, purché non avesse mangiato me).

Il giorno dopo, siamo pronti per la nostra gita organizzata.

Su un torpedone in compagnia di un paio di coppie italiane, un brasiliano e altra gente che non ricordo (se non un ragazzo e una ragazza credo cileni che si stavano duramente preparando per i campionati mondiali di selfie), con la guida di una signora locale che non riuscivamo a capire se ubriaca o meno, partiamo la mattina alla volta di Rano Raraku, che è uno dei tre vulcani (spenti) che hanno dato origine all’isola. Dalle sue pendici, fatte di pietra vulcanica relativamente facile da lavorare, sono stati scavati tutti quasi tutti i moai che si trovano in giro per l’isola.

Poco prima di arrivare, la guida ricorda che dobbiamo avere pronto il biglietto di ingresso al parco archeologico. Lo dice in inglese e in spagnolo. Tutti dicono “sì, sì, ce l’abbiamo.”

Poi l’autista parcheggia, scendiamo e il brasiliano dimostra che forse tutte le battute che abbiamo sentito sui suoi connazionali dalle guide nel deserto hanno un fondo di verità. Infatti, va dalla guida e confessa di non avere il biglietto. Lei così deve spendere un quarto d’ora a convincere il guardiaparco a lasciare entrare il nostri amico, con la promessa di trascinarlo per un orecchio a fare il biglietto ad Hanga Roa appena possibile.

Rano Raraku era, di fatto, il laboratorio dove venivano scolpiti i colossi di pietra e, ancora oggi, ha l’aria di essere stato abbandonato nel bel mezzo del lavoro, forse per una pausa pranzo.

Ovunque, ci sono moai in vari stadi di lavorazione, compresi almeno un paio ancora solo sbozzati nella montagna

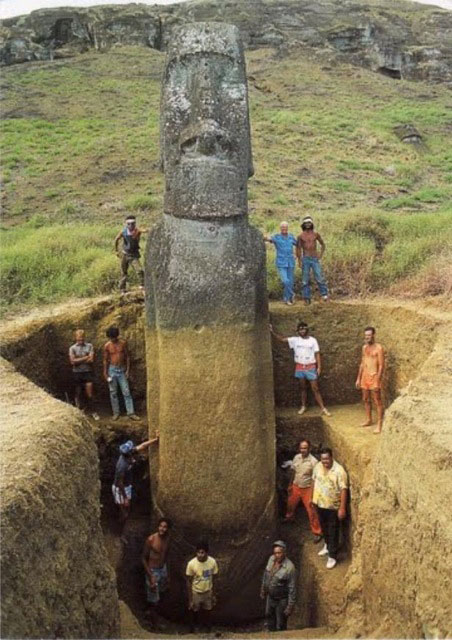

Le “teste” che si vedono sono in realtà moai completi, ma sepolti. La lavorazione prevedeva infatti che una volta sbozzati nella roccia, i moai venissero staccati dal fianco della montagna e fatti scivolare in delle fosse, dove, in piedi, avrebbe ricevuto gli ultimi dettagli. Con il tempo, quelli rimasti in piedi si sono trovati sepolti, ma al di sotto c’è tutto. Non vengono tirati fuori perché all’aperto sarebbero esposti all’erosione; così, invece, si conservano meglio.

E poi, uno dice, come li portavano da lì fino a tutti i posti dove dovevano andare?

Secondo i racconti dei rapanui superstiti, i moai “camminavano” fino alle piattaforme. Al che, per decenni, gli studiosi hanno pensato “ah, la grande fantasia di questi popoli!” e si sono scervellati a pensare a sistemi di rulli e slitte. Poi però qualcuno ha fatto delle prove e si è reso conto che imbragando i moai con delle corde era possibile spostarli in posizione eretta.

Questo spiegherebbe anche la presenza, in giro per l’isola, nei pressi delle piattaforme e in mezzo ai prati, di moai schiantati a terra, sia di faccia (i miei preferiti), sia di schiena. Sono quelli caduti durante il trasporto e lasciati lì, vuoi perché impossibili da tirare su, vuoi perché forse era considerato un cattivo presagio ed era meglio lasciare perdere.

Tra i vari moai incompiuti di Rano Raraku ce n’è uno in una rarissima posizione inginocchiata (i moai non hanno le gambe) e con la testa molto diversa da quelle degli altri; ovviamente non si sa se sia un modello più antico degli altri, un prototipo ideato da un pazzo visionario o qualcosa che non ha nulla a che fare con i moai. Di sicuro, è un pezzo unico.

Un’altra curiosità è un moai sulla cui pancia è inciso il disegno, precisissimo, di un veliero occidentale a tre alberi. Il disegno risale quasi certamente a dopo i primi contatti con gli occidentali, che furono ufficialmente quelli del 1722 (olandesi), 1770 (spagnoli) e 1774 (James Cook). In realtà c’è anche una remota possibilità che prima del 1772 qualche altro equipaggio occidentale sia passato da quelle parti senza registrare l’evento, perché sembra che i rapanui non fossero poi così sconvolti dal primo incontro del 1772 – ma è solo un’ipotesi teorica priva di qualsiasi riscontro.

(Ah, un altro mito dell’isola di Pasqua, quello delle “sculture antichissime”, è una sciocchezza, perché per quanto prodotte da una civiltà neolitica sono state erette tra il medioevo e l’età moderna)

A brevissima distanza da Rano Raraku c’è la piattaforma cerimoniale più imponente dell’isola, la poderosa Ahu Tongariki, che può vantare ben 15 moai disposti in una linea di 220 metri.

Ovviamente, non sono in piedi da sempre. Uno dei misteri più o meno irrisolti dell’isola, infatti, è cosa sia successo tra il 1770 e il 1774: gli spagnoli raccontano infatti di avere visto solo statue in piedi, quando arrivarono per prendere possesso dell’isola in nome della corona spagnola. Quando Cook arrivò quattro anni dopo trovò parecchie statue a terra (l’ultima testimonianza di un moai in piedi, lo vedremo poi, è del 1838). L’ipotesi più probabile è che siano state abbattute durante scontri tra i clan che si dividevano l’isola. I moai raffigurano infatti antenati importanti ed erano considerate portatrici di mana, cioè energia magica. Abbattere i simboli di un clan voleva dire, quindi, diminuirne il potere. Ma perché i clan erano entrati in guerra?

Probabilmente, anzi quasi certamente, perché erano finite le risorse. Quando i primi polinesiani sono arrivati sull’isola, Rapa Nui era coperta di foreste di palme e ospitava moltissime specie di uccelli, che in assenza di predatori naturali ne avevano fatto un centro di riproduzione privilegiato. Però, come insegna Harari, l’homo sapiens è una specie distruttiva. Il problema non fu tanto il taglio degli alberi per ricavare spazio per i campi e, in seguito, per la costruzione di canoe e per il trasporto dei moai (perché comunque alcuni tratti erano probabilmente affrontati su slitte e i vari metodi di trasporto si affiancavano gli uni agli altri), ma fu il fatto che con gli uomini sull’isola arrivarono i topi. In assenza di predatori il loro numero aumentò esponenzialmente e così il loro bisogno di cibo. Problema: di cosa erano ghiotti i topi? Dei semi delle palme. Prima di accorgersene, i rapanui si erano trovati a tagliare più alberi di quelli che potevano sostituirli. Inoltre, gli stessi rapanui erano diventati troppo numerosi per il cibo che riuscivano a produrre.

Insomma, dalla scarsità di risorse si arriva al conflitto e giù i moai del clan rivale. Ovviamente, è anche probabile che l’incontro del 1770 con gli europei abbia innescato qualche meccanismo di conflitto alterando l’equilibrio tra i clan (per dire, potrebbero avere fatto doni a un clan considerato minore scatenando la reazione di altri). Comunque, visto che le visite all’isola di Pasqua sono state sporadiche fino alla metà dell’Ottocento, non esistono testimonianze precise se non racconti orali che non si sa bene a che epoca si riferiscono.

Tutto questo, comunque, per dire che i moai che si vedono oggi in piedi sono tutti stati restaurati a partire dal 1955.

Il moai viaggiatore

Il restauro di Tongariki è uno dei più recenti ed è stato finanziato da società giapponesi negli anni 90. Come ricompensa, i giapponesi hanno ottenuto il raro privilegio di avere in prestito un moai per delle mostre, che poi è stato diligentemente restituito. Ora è all’ingresso di Tongariki, con quella faccia vissuta da uomo che ha visto il mondo (è stato anche usato dall’archeologo Thor Heyerdal per sperimentare il trasporto dei moai facendoli camminare; insomma, è una vera celebrità). L’unica cosa che non si è riusciti a fare con il restauro è stata ridare a tutte le statue il proprio “cappello”, quel basso cilindro di pietra lavica rossa che rappresenta in realtà un’acconciatura. Per questo, sono ancora per terra, dove li aveva sbattuti uno tsunami che aveva devastato l’area nel 1960.

Un altro moai è schiantato di schiena poco lontano; si capisce che non è mai stato eretto perché non ha gli occhi scavati. Tutti i moai sulle piattaforme hanno infatti gli occhi scavati, era l’ultima cosa che veniva fatta una volta che erano stati eretti.

Una cosa intelligente dei siti archeologici dell’isola di Pasqua è che da qualche anno è vietato avvicinarsi alle statue. La cosa ha ragioni pratiche (evitare danneggiamenti) e spirituali (di fronte ai moai e alle spalle si seppellivano le persone, sono aree considerate sacre), e permette di fotografare tutto in pace senza dovere aspettare che qualcuno abbia finito di abbracciare il moai per assorbirne l’energia o robe del genere.

In tutto questo c’è comunque da dire che l’isola è bellissima. Una brughiera sull’oceano, dalla quale affiorando rocce scure, sotto un cielo che cambia ogni dieci minuti (e questo sarà un problema più avanti) e un orizzonte che sembra non finire mai.

Ancora adesso, a rivedere le foto mi si stringe il cuore e vorrei tornare lì subito.

Del resto, era chiaramente l’isola di Lost

Ma dicevamo dell’ultimo moai visto in piedi nel 1838: si trova non lontano da Tongariki ed è la nostra tappa successiva. È uno dei rari moai di cui si conosca ancora il nome: Paro (lo so, vi aspettavate di meglio). Si trova a Te Pito Kura e ha un altro primato: con i suoi dieci metri di altezza è stato il moai più alto che sia mai stato innalzato su una piattaforma. Oggi accoglie i visitatori con la faccia nel terreno e il suo copricapo poco distante, esattamente dove si trova da duecento anni.

Io certe mattine, uguale uguale.

Lì accanto c’è una grande pietra liscia e ovoidale che secondo le leggende locali fu portata dal primo re arrivato sull’isola, ma che è in realtà sicuramente originaria dell’isola e levigata sia dal mare sia da mani umane. Ha un alto contenuto di ferro quindi fa sbarellare le bussole (e se siete quel genere di persone ha una grandissima energia e bla bla bla). Una volta pare che le guide dimostrassero le cose appoggiandoci sopra una bussola, ora c’è tutto un recinto di pietre attorno e non si può (o almeno la nostra guida non aveva intenzione di farlo).

Nel frattempo, abbiamo avuto la prima razione del clima dell’isola, che ha una temperatura più o meno costante di 20 gradi tutto l’anno, ma che nel periodo invernale è così dannatamente piovosa che ti domandi se gli olandesi non abbiano contato male i giorni e invece che a Pasqua ci siano arrivati a Pasquetta. Questo è successo durante la visita a quello che resta di un villaggio, di cui non ho quindi foto, che era notevole soprattutto per i pollai.

Non è uno scherzo, ma la seconda cosa più comune sull’isola dopo i moai sono i pollai,che sono tumuli di pietre alti circa un metro e mezzo e lunghi anche quattro o cinque metri, completamente coperti, con l’apertura chiusa da una pietra. Lì, i rapanui rinchiudevano per la notte le loro preziosissime galline, che davano carne, uova e piume per gli ornamenti rituali. Non si sa bene come se la passassero là dentro le bestiole, ma non credo benissimo. Del resto, però, pure le case degli uomini erano ben strette e venivano usate praticamente solo per dormire; ricordano delle canoe rovesciate e quello che ne rimane è per lo più la base in pietra, sulla quale si erigeva una struttura di legno e foglie di palma. Altre case, in pietra, erano riservate a persone di rango più elevato. Di solito avevano tutte un’apertura molto stretta, che poteva essere facilmente difesa.

L’ultima tappa della giornata di gita è la spiaggia di Anakena, secondo la tradizione il punto di approdo del primo re dell’isola, anche perché è l’unica spiaggia dell’isola, che altrimenti ha coste rocciose (in realtà c’è un’altra spiaggetta poco lontana, ma questa è più grande). Alle spalle della spiaggia c’è un piacevole boschetto di palme, tutte portate da Tahiti nei primi anni sessanta, con postazioni per il barbecue a disposizione dei visitatori. La cosa buffa sono i polli che gironzolano sereni, ignari del rischio.

I moai della spiaggia sono i meglio conservati di tutti perché hanno avuto la fortuna di cadere nella sabbia, che li ha protetti fino a che non sono stati rimessi in piedi. Quello che si vede isolato a sinistra qui sopra è stato il primo moai rialzato sull’isola, nel 1956, da una squadra diretta da Thor Heyerdal, per verificare se la propria teoria era corretta. Lo era e funzionava così: si partiva con il moai faccia a terra e un gruppo, facendo leva con dei pali, sollevava la testa quel poco che bastava all’altro gruppo per metterci dei sassi sotto. Il procedimento andava ripetuto, anche tirandolo da dietro con delle funi, fino a che non si era messo in piedi il bestione. A quel punto ci si ritrovava anche una bella rampa che poteva essere usata per mettere in posizione il cappello. Heyerdal e i suoi, senza esperienza, ci misero 18 giorni per una statua tutto sommato piccolina.

A questo punto uno dice: ok, ma avete fatto il bagno a 4000 metri d’altezza con 10 gradi sottozero in una pozza di acqua tiepida, il bagno nel pacifico lo avete fatto, no?

No.

Ci eravamo scordati il costume in albergo.

La chiesa di Innsmouth, cioè, di Hanga Roa

(continua)

Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)

Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)

Gran bel racconto :)

Grazie!

Sono stato qualche anno fa nel Cile del Nord e scioccamente (ma anche per l’elevato costo del biglietto aereo) ho evitato l’Isola di Pasqua, pensando “ma si, tanto sono solo 4 teste di roccia viste e riviste in mille foto”.

Beh, quando ritornerò per fare la parte sud (se mai mi concederanno 3 settimane di ferie a Natale/Capodanno… sigh) non me la farò scappare di sicuro!

Ah, stesso problema qui. Vorremo visitare il sud ma abbiamo ferie lunghe solo in estate :-(

Pingback: E forse quel che cerco neanche c’è | buoni presagi

Io mi perdo nei tuoi racconti di viaggio. Li adoro. Li uso. Grazie per condividere le tue esperienze.

Grazie a te! E buona lettura!

Pingback: Centotre-e-tre n.19: Pasqua con chi vuoi – pablog